Zugriffe seit dem 24.05.2005

Zugriffe seit dem 24.05.2005

Bauanleitungen Holzbogen von Daniel Gubler, Oberkulm

Ski-Bogen

Material und Werkzeug

- ein ca. 35 cm langes Hartholzstück, ca 5x5 cm

- zwei alte Ski (Verbundmaterialien), Langlaufski oder Kinderski wären ideal

- Wildleder (zB. von alter Jacke)

- einige starke Holzschrauben

- Leim (Araldit oder ein anderer starker 2-Komponentenleim)

- Kontaktkleber für Wildleder-Einfassung

- Sägen und Feilen

Mit ein paar alten Kinder-Ski lässt sich schnell und problemlos einen Kinderbogen konstruieren.

Das Design ist einem asiatischen Reiterbogen nacheempfunden (Reflexbogen).

Die Skis zersägen. Gebraucht werden jeweils ca. 60cm von der Skispize her. Die Skis mit Stichsäge, Feile oder sonst einem

geeigeneten Werkzeug auf die gewünschte Breite verschmälern.

Das Mittelstück aus Hartholz (am besten Esche) bearbeiten. In einen Mittelteil mit ergonomischer Grifform und den oberen und den unteren Verbindungsbereichen unterteilen.

Für die Wurfarme (die Skis) zurechtfeilen und -raspeln. Vergesst nicht eine Pfeilauflage einzuarbeiten.

In meinem Bogen habe ich links und rechts Pfeilauflagen herausgearbeitet;... so kann der Bogen von Links- oder Rechtsschützen gebraucht werden.

Die Verbindungsstellen Mittelteil/Wurfarm müssen sauber und passend gefertigt sein, damit die Verbindung auch hält. Zudem sollte die glatte Skioberfläche auf den Verbindungsstellen mit einer groben Feile

zu zerkratzen werden, damit der Leim besser verbinden kann.

Die Wurfarme (Skis) befestigen mit Leim (für solches gebrauche ich den 2-Komponentenleim Araldit) und Schrauben.

Die Skispitzen müssen vom Schützen weg "zeigen"!

Nun werden die Sehen-Einkerbungen 3 cm unter den Skispitzen eingefeilt. Eine Sehe einspannen und weiter

an den Skis rumfeilen bis das Resultat (eine schöne Reflexform) stimmt.

Den Ski kann (und soll) man mit dem Wildleder einen authentischen Touch geben. Hier am besten einen Kontaktkleber

(zB. Brigatex) benutzen. Dann und wann mit einer Hanfschnur eine dekorative Wicklung anbringen.

Et voilà! Ein (fast) asiatischer Reiterbogen!

Zurück zur Navigationsleiste

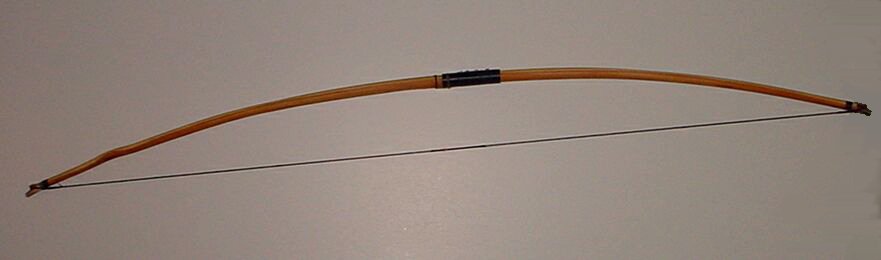

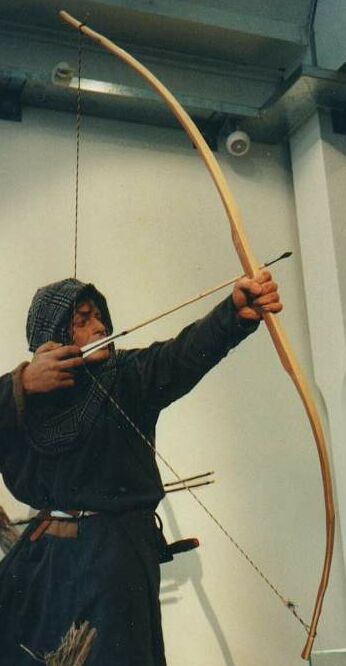

Langbogen aus Eschenholz

Material und Werkzeug

- Geeignetes Eschenholz (siehe PDF-Datei weiter unten)

- Bogensehne (siehe Kapitel Bogensehnen)

- Fakultativ Wildleder (Handgriff)

- Handhobel

- Ziehmesser

- Axt oder Gertel

- Feilen und Raspel

- Schleifpapier verschiedener Körnung

- Leinölfirnis

Esche ist ein excellentes Bogenholz. Es eignet sich seiner guten Verfügbarkeit und seines geringen Preises

wegen. Gutes Eschenholz sollte bei den meisten Sägereien erhältlich sein. Stielfabriken (Stiele für Schaufeln, Gartengeräte u.ä.) benutzen meist Eschenholz.

Idealerweise beschafft man sich ein kleines Eschenstämmli von ca. 15-20 cm Durchmesser. Gerader Wuchs und

(wenn überhaupt)kleine Äste sind Voraussetzungen für das gute Grundmaterial.

Vielfach herrscht die Meinung vor, dass sich enge Jahrringe (also langsam gewachsene Stämme von Schatten- und

Waldlagen) besonders gut eigenen. Ich kann dem nicht zustimmen. Breite Jahrringe sind Spitze! Zwischen den

Jahrringen ist das Holz zweifarbig. Das hellere, grobporige Frühholz und das dünklere und festere Spätholz.

Je kleiner der Frühholzanteil, desto besser ist das Eschenholz für den Bogenbau geeignet.

Das Holz sollte gut getrocknet werden. Ca. 11% Feuchtigkeit wäre das Ziel. Draussen gelagertes Holz

erreicht eine "Trockenheit" von ca. 18%. Solche Bogenstäbe sollten also noch 1-2 Wochen in der Wohnung

trocknen, bevor man die Feinarbeit des "Tillern" beginnt (dazu weiter unten).

Hier ist eine PDF-Datei mit den wichtigsten Fakten der

Holzbeschaffenheit.

Nun ist "Speuz" gefragt: Mit der Axt oder dem Gertel wird der rohe Holzklotz in die grobe Bogenform gebracht.

Ein wahrlich schweisstreibende Angelegenheit! Der Rohling soll in der Mitte noch ca 5x5cm, an den

Enden noch ca. 4x4 cm stark sein. Auf jedenfall gilt: Etwas was zuwenig weggehauen ist, kann man

später noch wegschnitzen. Was jedoch zuviel gegenommen wurde, kann man schlecht wieder "anfügen".

Noch nicht ganz trockenes Holz kann nun als Rohling in der Wohnung nachgetrocknet werden. Wenn

geheizt wird, dauert es nur ca. 1-3 Wochen (je nach Feuchtegrad). Im Sommer an die Sonne stellen!

Ist das gute Stück wirklich trocken, die Länge auf die eigene Körpergrösse ausrichten.

Es macht wenig Sinn, wenn jemand der 165cm gross ist, mit einem 190cm Bogen hantieren will.

Etwa Körpergrösse = Bogenlänge wäre angebracht. Das war übrigens schon bei den alten Engländern so.

Nun schnitzen (Ziehmesser), hobeln, schaben (mit Messer), raspeln und feilen bis das Ganze einigermassen der

Wunschform entspricht. Eine stabile Werkbank zum Arbeiten wäre natürlich super. Ein stabiler Tisch mit einer

Schraubzwinge tut es zur Not auch.

Immer nur vom Bogenbauch Holz wegnehmen. Den äussersten Jahrring möglichst durchgehend ganz lassen.

Von Zeit zu Zeit den Stab mit dem Knie durchbiegen (Flexibilität testen). Meiner Meinung nach, kann eine

Bauanleitung nur eine Vorlage sein, die jedoch nicht sklavisch genau befolgt werden darf. Jedes Holz ist anders.

Lasst Euch mehr vom Gefühl leiten. Schaut den Verlauf der Jahresringe an. Am Bogenrücken sollten die

Jahrringe möglichst nicht unterbrochen werden.  Wenn sich der Bogen bereits biegen lässt, immer darauf achten, dass Ihr keine harten Knicks produziert.

Also dort wo er sich bereits stärker biegen lässt nicht mehr Holz wegnehmen, sondern vor

oder nach dieser Stelle. Das Ziel ist eine gleichmässige Biegung. Der Bogen bricht an der schwächsten,

bzw. am stärksten gebogenen Stelle. Kreisrunde Designs (ausgezogen, also gespannt auf die normale Zugweite

von ca. 70 cm) sind am bruchsichersten.

Wenn sich der Bogen bereits biegen lässt, immer darauf achten, dass Ihr keine harten Knicks produziert.

Also dort wo er sich bereits stärker biegen lässt nicht mehr Holz wegnehmen, sondern vor

oder nach dieser Stelle. Das Ziel ist eine gleichmässige Biegung. Der Bogen bricht an der schwächsten,

bzw. am stärksten gebogenen Stelle. Kreisrunde Designs (ausgezogen, also gespannt auf die normale Zugweite

von ca. 70 cm) sind am bruchsichersten.

Der Vorgang, den Bogen im Biegeverhalten zu perfektionieren nennt man "Tillern". Am besten, ihr geht an das Tillen,

wenn die Familie in den Ferien ist ;-). Es ist nämlich ein langwieriger und schwieriger Vorgang und man verbringt

einige Zeit im Hobbyraum!

Zunächst müssen die Sehnenkerben in die Bogenenden geschnitten werden. Für diesen Bogen ist eine Einkerbung im

"Rattenschwanz-Stil". Diese Bogenenden sind seit der Steinzeit bekannt. Wenn die fertige Bogensehne

ein wenig zu kurz geraten ist, kann mit dem Rattenschwanz einfach (ein wenig) die "Spannweite" gekürzt werden.

Nun sollte eine Hilfsehne eingespannt werden. Eingespannt ist hier ein wenig übertrieben, denn gross gespannt

kann sie noch nicht sein. Auf jeden Fall kann nun mal die Biegefähigkeit des Bogens getestet werden. Also

vorsichtig ein paar mal (ein bisschen) aufziehen. Dort wo der Bogen noch allzu steif ist, am Bogenbauch

Material wegnehmen.

Bitte nicht übertreiben. Der Bogen kann nur so stark gemacht werden, wie sein schwächster Punkt ist.

Zudem reisst Eschenholz manchmal ecklig ein. Nach dem Wegnehmen von Material reagiert der Bogen nicht sofort,

sondern erst, wenn ihr ein paar Mal aufzieht. Also Material wegnehmen, neu testen (aufziehen), wiederum

Material wegnehmen, wieder testen usw. Mit einem starken Kantholz kann man einfach einen sogenannten

Tillerstock fabrizieren.

Am Kantholz in

regelmässigen Abständen tiefe Kerben einsägen. Den Tillerstock nun zwischen

Bogenmitte und Hilfssehne einklemmen

(zuerst die Sehne an den unteren Kerben einhängen, mit der Zeit und dem fortschreitenden Tillern immer

wieder eine Kerbe weiter). Mir dem eingeklemmten Tillerstock ist der Bogen nun unter Spannung und man kann

nun die korrekte, gleichmässige Biegung kontrollieren. Markiert die zu steifen Stellen und nimmt von

dort (am Bogenbauch) wiederum Material ab.... spannt den Bogen ein paar Mal.... und dann wiederum in den Tillerstock.

Ein echt langwieriges Verfahren. Doch bitte Geduld haben! Immer nur kleine Schritte unternehmen

und die Geduld nicht verlieren. Es wäre schade wenn ihr den Bogen jetzt noch durch Ungeduld

zerstören würdet.

Am Kantholz in

regelmässigen Abständen tiefe Kerben einsägen. Den Tillerstock nun zwischen

Bogenmitte und Hilfssehne einklemmen

(zuerst die Sehne an den unteren Kerben einhängen, mit der Zeit und dem fortschreitenden Tillern immer

wieder eine Kerbe weiter). Mir dem eingeklemmten Tillerstock ist der Bogen nun unter Spannung und man kann

nun die korrekte, gleichmässige Biegung kontrollieren. Markiert die zu steifen Stellen und nimmt von

dort (am Bogenbauch) wiederum Material ab.... spannt den Bogen ein paar Mal.... und dann wiederum in den Tillerstock.

Ein echt langwieriges Verfahren. Doch bitte Geduld haben! Immer nur kleine Schritte unternehmen

und die Geduld nicht verlieren. Es wäre schade wenn ihr den Bogen jetzt noch durch Ungeduld

zerstören würdet.

Irgendeinmal wird der Bogen sich gleichmässig biegen. Nun kürzt die Hilfssehne so, dass die Spannhöhe (Distanz

Bogenbauch zu Sehenstand) maximal eine eine Faustbreite beträgt. Den Bogen ein paar Mal leicht aufziehen und

zurück in den Tillerstock. Wiederum Material wegnehmen (jetzt nur noch mit dem Schleifpapier). Nicht vergessen:

Die Wegnahme von Material wirkt sich erst aus, wenn der Bogen ein paar mal aufgezogen wird!

Weil ich anfangs punkto Bruchsicherheit ein Angsthase war, habe ich die besonders belasteten Teile des Bogens nun

mit Seide umwickelt (Kontakt-Kleber). Damit es "originaler" aussieht, kam bei meinem Eschen-Prügel noch eine

Wickelung aus Hanfschnur dazu. Ob es nützt... ich weiss es nicht. Gross geschadet hat es auf jeden Fall nicht.

Der abgebildete Bogen ist nun schon drei Jahre bei mir im Gebrauch.

Erhöht nun schrittweise die Ruhespannhöhe der Hilfssehne bis zur Endhöhe von einer Faust mit ausgestrecktem

Daumen ab Bogenbauch. Nach jeder Erhöhung der Spannhöhe natürlich wieder nachschleifen, wo der Bogen

sich noch ungenügend biegt. Ich mache jeweils einen zusätzlichen Knoten in die Hilfssehne, um sie zu

kürzen.

Ist der Bogen nun kreisrund beim (noch nicht ganz vollen)Auszug, können die ersten Pfeile schwirren.

Irgendwann die Dralonsehne aufspannen. Ist übrigens gar nicht so einfach.

Eine eine Hilfssehne, nur zum Biegen des Bogens zwecks Befestigung der Originalsehne eingelegt, kann helfen.

Am besten in eigener Sehnenkerbe (welche natürlich oberhalb der oberen und unterhalb der unteren Sehnenkerbe

liegt). Ist übrigens ebenfalls ein alte Erfindung. Die Englischen Langbogen hatten dafür auf den

den beiden Bogenenden (original mit einer Verstärkung aus Rinderhorn) häufig eine Extrakerbe für

diese Hilfssehne. Bei meinem englischen Eibenbogen habe ich die Bogenenden mit Rehhorn verstärkt (in Ermangelung von

geeignetem Rinderhorn).

Nach ein paar Dutzend Pfeilen kann der Bogen langsam voll ausgezogen werden. Mach auf euren Pfeilen

eine Markierung der Auszugslänge. Ca. 70cm sind o.k. Die offizielle altenglische Auszugslänge war

übrigens 28 Zoll, also gut 71 cm.

Nicht zu schnell zufrieden sein. Immer wieder nachkorrigieren. Beachtet aber, dass der Bogen mit zunehmenden

Gebrauch ein bisschen weicher wird.

Ein Bogen sollte meiner Meinung nach nicht nur funktionell sein, sondern darf ruhig ein bisschen

schön aussehen. Darum Schleifen mit Schleifpapier bis Körnung 240. Danach nehme ich noch ein wenig

Stahlwolle. Meine Bögen reibe ich am Schluss mit Leinölfirnis ein. Das Öl zieht gut ein und

hinterlässt eine wachsartige Schicht. Diese kann mit einem weichen Baumwollappen poliert werden.

Schützt wundervoll vor Feuchtigkeit. Man kann den Bogen auch in einer Wunschfarbe beizen (natürlich

vor dem Einreiben von Leinöl).

Der Bogen sollte jeweils entspannt werden, wenn er länger als eine halbe Stunde nicht mehr gebraucht wird.

Wenn das gute Stück längere Zeit unter "Spannung" steht, verliert der Bogen an Schnellkraft. Er wird dann

ungespannt nicht mehr die gerade Form annehmen und somit wertvolle Schnellkraft verlieren (dieser Effekt

nennt man "String-following").

VARIANTE:

Kinderbogen aus dickem Hasel-Ast (>5cm). Auch hier muss exakt gearbeitet werden. Ich habe das Holz erst ganz ausgetrocknet, als der Bogen schon ziemlich nah an der Endform war. Das Trocknen ging dann sehr schnell.

Zurück zur Navigationsleiste

Englischer Langbogen aus Eibenholz

Material und Werkzeug

- Geeignetes Eibenholz (oder Ulme, Robinie, Esche)

- Bogensehne (siehe Kapitel Bogensehnen)

- Fakultativ Wildleder (Handgriff)

- Horn (Kuh, Hirsch oder Reh)

- Handhobel

- Ziehmesser

- Axt oder Gertel

- Feilen und Raspel

- Schleifpapier verschiedener Körnung

- Leinölfirnis

Ein Eibenbogen im englischen Stil stellt hohe Anforderungen an den Erbauer. Allein schon die Beschaffung

des geeigneten Eibenholzes ist ein dornenvoller und mitunter frustrierender Weg. Dafür ist ein solch schönes

Stück der ganze Stolz des Bogenmachers.

Ein Eibenbogen im englischen Stil stellt hohe Anforderungen an den Erbauer. Allein schon die Beschaffung

des geeigneten Eibenholzes ist ein dornenvoller und mitunter frustrierender Weg. Dafür ist ein solch schönes

Stück der ganze Stolz des Bogenmachers.

Auf diesem Bild sind die zwei Eibenholzschichten (helles Splintholz sehr elastisch - dünkleres Kernholz hart

und druckfest) sehr gut zu sehen. Eibenbögen sind gewissermassen Kompostitbögen (aus verschiedenen Materialien), nur

dass die verschiedenen Schichten von Mutter Natur schon so zusammengefügt wurden. Wirklich nett. Weniger nett ist, dass

sich ein idealer Eibenstamm (mindestens 10cm dick, astfrei und gerade auf 2m) heutzutage nur mit Mühe beschaffen lässt.

Im Prinzip wird auch dieser Bogen gleich gebaut wie der Eschenbogen. Das hellere Eiben-Splintholz bildet den

Bogenrücken, das Kernholz den Bogenbauch. Die Verjüngung des Bogens sollte im Bogenbauchbereich stattfinden. Bei

sehr breiten Splintholzschichten (durchgehend) kann man diese Schicht auf ca. 1cm zurücknehmen. Gleichmässig

allerdings - es sollten keine Jahrringe unterbrochen werden. Für Knäste und andere Unregelmässigkeiten im Holz,

soll ein bisschen mehr Material drum herum stehengelassen werden (höhere Bruchgefahr).

Der englische Langbogen sollte sich (auch im Griff) kreisrund biegen lassen. Der Querschnitt ist D-förmig. Also am

Bogenrücken flacher, als am kreisrund herausgearbeiteten Bogenbauch. Dort, wo der Pfeil aufliegt, sollte der Bogen

am breitesten sein (also keine "Einschnitte" für Pfeilauflagen).

Eine Pfeilauflage ist nach den Vorschriften der englischen Langbogenvereinigung nicht erlaubt.

Da ich kein Engländer bin und ich lieber mit Pfeilauflage schiesse habe ich für meinen "Engländer"

eine aufgesetzte Pfeilauflage aus Rinderknochen gefertigt. Die könnte ich bei Bedarf immer noch abnehmen.

"Originale" englische Langbögen werden an den beiden Bogenenden mit einem Hornaufsatz zur Aufnahme der

Bogensehne versehen. Bei meinem sind diese aus Rehhorn (in Ermangelung eines geeigneten Kuhhorns)... ich war

halt mit der Jagdgesellschaft Oberkulm auf der Treibjagd.

Auch hier gilt die selbe Art des Perfektionierens des Biegverhaltens (Tiller), wie beim Eschenbogen. Rein in

den Tillerstock... Anzeichnen der steifen Stellen... Material entfernen... ein paar Mal aufziehen ... zurück

in den Tillerstock ... alles wieder von neuem.

Der D-förmige Querschnitt macht den Bogen schneller und bissiger. Flachbögen (wie beim Eschenbogen oben) sind

dafür ein bisschen bruchsicherer. Dadurch, dass sich der Engländer auch im Mittelteil biegt, kann die Krümmung

überall gleich moderat gestaltet werden. Das wäre wiederum einen Punkt für das englische Design.

Zurück zur Navigationsleiste

Alemannischer Langbogen aus Eibenholz

Material und Werkzeug

- Geeignetes Eibenholz (oder Ulme, Robinie, Esche)

- Bogensehne (siehe Kapitel Bogensehnen)

- Fakultativ Wildleder (Handgriff)

- Handhobel

- Ziehmesser

- Axt oder Gertel

- Feilen und Raspel

- Schleifpapier verschiedener Körnung

- Leinölfirnis

Bogen dieses Typs wurden im vorletzten Jahrhundert auf einem alemannischen Gräberfeld im schwäbischen Oberflacht als Grabbeigaben gefunden. Sie waren allesamt aus Eibenholz gefertigt und überdauerten die

Jahrhunderte dank des sumpfigen und sauren Bodens.

Charakteristisch für Bogen dieses Typs sind:

- Eibenholz

- Ein verlängertes, steifes Mittelteil (bis 20% der Länge)

- Fünfeckiger Querschnitt (die englischen sind eher D-förmig)

- Gegen die Bogenende eher in einen rund-ovalen Querschnitt übergehend

- Bogenkerben mindestens 3 cm unter dem Bogenende

- Mitte schmal, nachher breiter, gegen die Enden wiederum schmal auslaufend

Es wurden auch noch andere Alemannen-Bögen gefunden (zB. in Altdorf, Uri). Diese sind

wiederum anders gestaltet.

Die obige Beschreibung ist also korrekter, wenn sie als Typus "Oberflacht" bezeichnet werden.

Auf jedenfall sehen sie super aus! Auch das Schiessverhalten ist ansprechend.

Ein schneller, wuchtiger Bogen. War für die Jagd wie auch für kriegerische Zwecke bestens

geeignet.

Ein geeigneter Rohling zuerst mit Axt oder Gertel grob zuhauen. Es lohnt sich das Beil immer wieder

nachzuschärfen. Man sollte die "Laufrichtung" des Holzes beachten, um zu grosse Absplitterungen zu

vermeiden. Der (dickere, abgesetzte) Mittelteil der Alemannen-Bogens sollte im Endzustand ca. 18%

der Länge des Bogens betragen.

Mit dem Ziehmesser und dem Hand-Hobeli den Rohling weiter anpassen. Alemanische Bögen weisen ab Wurfarmansatz

bis zum äussersten Drittel des Wurfarms eine fünfeckige Form auf.

Mit dem Ziehmesser und dem Hand-Hobeli den Rohling weiter anpassen. Alemanische Bögen weisen ab Wurfarmansatz

bis zum äussersten Drittel des Wurfarms eine fünfeckige Form auf.

Durch den verstärkten Mittelteil biegt sich der Alemanne nicht überall kreisrund. Bei einem vollen Auszug

muss sich der einzelen Wurfarm stärker biegen. Das macht den Bogen schneller, birgt aber auch eine

erhöhte Bruchgefahr. Also muss dem gleichmässigen Tiller des Wurfarms die grösste Aufmerksamkeit

geboten werden.

Die alten Alemannen boten dem Hunnenkönig Attila einen verlustreichen und schmerzhaften Guerillakampf,

als er anno 451 durch ihr (damals stark bewaldetes) Stammesgebiet nach Gallien zog.

Die alemannische Bogenwaffe spielte hier sicherlich eine grosse Rolle. Die Hunnen (und die mit ihnen verbündeten Ostgoten und Gepiden) wurden schliesslich in der Schlacht auf den katalaunischen Feldern von einem Heer von

Westgoten und Römern (unter dem General Aetius) geschlagen... was aber je nach Geschichtsschreibung auch angezweifelt wird: es sei eher ein "Unentschieden" gewesen; aber Attila ging wieder, und das war das Entscheidende.

Hier ist der Rohling aus Eibenholz abgebildet. Es wird doch einiges weggenommen bis zum fertigen Bogen.

Zurück zur Navigationsleiste

Erstellen einer einfachen Sehne aus Dacron

Material und Werkzeug

- gewachstes Sehenmaterial aus Dacron (aus dem Fachhandel)

- Umwickelungsgarn (Fachhandel)

- Fakultativ (aber sehr empfehlenswert) Umwickelungsgerät

- Sekundenkleber

Richtige Puristen unter den traditionellen Bogenschützen werden jetzt ihren Kopf schütteln. Dralon und

Umwickelungsgerät gab es im Mittelalter natürlich noch nicht. Aber Hanf und Flachs und Tiersehnen.

Tiersehen kauen und auffasern, danach zu einem straken Zwirn aufdrehen ist mir dann doch zu "hardcore".

Hanf- und Flachssehnen aufdrehen mag ich auch nicht, zumal diese nicht allzulang halten und zudem noch

nässeempfindlich sind. Wer will, der kann ja.

Hier mache ich Kompromisse. Ich nehme für meine Sehen den modernen Stoff Dacron. Das Sehenmaterial bekommt

ihr von allen Bogengeschäften und sicherlich auch via Internet.

Je dicker und schwerer die Sehne, desto langsamer wird der Bogen. Es macht zwar nicht allzuviel aus....

aber man kann es schon merken. Plötzlich durchgerissene Sehnen können einen Bogen brechen lassen.

Also bleibt auf der sicheren Seite, ohne zu übertreiben.

Die erforderliche Länge ermittelt ihr am besten anhand der bisher eingesetzten Hilfssehne (aus einer starken

Kunststoffschnur). Die Standhöhe (Abstand vom Bogenbauch bis zur Sehne) sollte etwa einer Faustbreite

plus 2cm entsprechen. Beachtet aber, dass sich die Hilfssehne unter Spannung bis 10% ausweiten kann. Ohne

Spannung sind es dann wieder 10% weniger. Eine fertig erstellte Dacron-Sehne dehnt sich fast nicht aus. Sie kann

nicht verlängert, jedoch durch Aufdrehen verkürzt werden.

Die Dacron-Saite wird 14-18x (14x für Bögen von ca. 15 kg Zugkraft, 18x für die ganz "Groben") über die

gesamte (gewünschte) Länge gewickelt. Dazu empfielt sich eine Konstruktion mit einer Dachlatte, welche verschiedene

Löcher zur Aufnahme von Holzdübeln hat. Über diese Dübel wird die Saite nun endlos gewickelt. Die zwei Enden

werden am oberen oder unteren Ende zusammengeknotet (auf jeden Fall soll der störende Knoten nicht im Mittelteil

der Sehne zu liegen kommen).

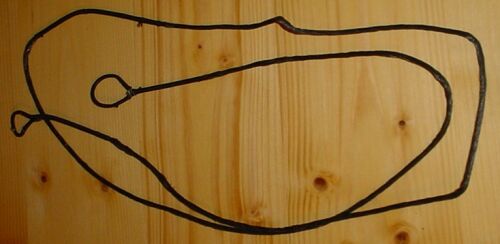

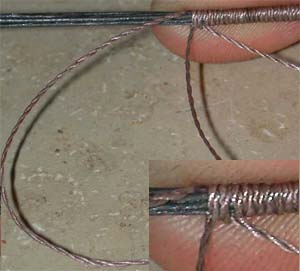

Die beiden Öhrchen werden nun umwickelt. Die Öhrchen sind also bei einer 14-fach Sehne nur 7 Stränge stark. Nun die Öhrchen zu Öhrchen zusammenfügen, also die 14 Stränge umwickeln. Auf satte und dichte Wickelung achten!

Mit dem Umwickelungsgerät geht es am Besten. Zu guter Letzt die Mittelwicklung. Mit Zahnseide kann ein Nockpunkt (dort wo die Pfeilnocke jeweils aufliegen soll) eingeflochten werden.

Die Umwickelungen mit Sekundenkleber sichern. Die Länge der fertigen Sehne am Bogen kann mittels

Verdrehen der ganzen Sehne verkürzt werden. (Wenig) kürzen kann man die Sehne... verlängern kann man Sie nicht.

Hier muss man halt wohl oder übel eine neue Sehne erstellen oder aber die Sehnenkerbe am Bogen entsprechend

weiter innen ansetzten.

Die Umwickelungen mit Sekundenkleber sichern. Die Länge der fertigen Sehne am Bogen kann mittels

Verdrehen der ganzen Sehne verkürzt werden. (Wenig) kürzen kann man die Sehne... verlängern kann man Sie nicht.

Hier muss man halt wohl oder übel eine neue Sehne erstellen oder aber die Sehnenkerbe am Bogen entsprechend

weiter innen ansetzten.

Zurück zur Navigationsleiste

Zurück zu WWW.GUBLERDANI.CH